|

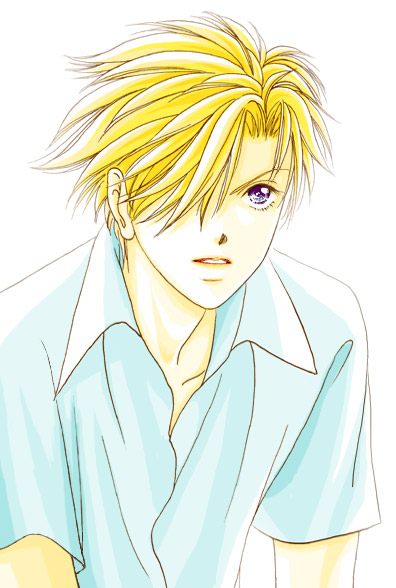

澄み切った青空には雲ひとつなく、とても直視できないほどの太陽が庭を―――――――、世界を照らしていた。からりと乾いた秋風が、キラキラと光を反射する彼の絹糸のような見事な金髪を悪戯に揺らし、彼が動くたびに鱗粉のような光の粒子が空気中に撒き散らされる。

当麻はリビングで1人Nature誌をなんとなしに捲りながら視界の端に先程から映っては消えていく光の束のことを考えている。

朝も、昼も、そして夜も。

四六時中あいつの周りは、周りだけに、光の粒子が飛び散ってるみたいだ。

柔らかく、暖かく、そして眩しいあの光。

ピカピカピカピカ。近くにいても、遠くにいても、鎧着てても、素振りしてても、飯食ってても、寝てても―――――――、ウザいんだよ、そのピカピカ。

チッと当麻は舌打ちをして忌々しい視線を中庭で秀を相手に剣道の稽古・・・というよりもチャンバラごっこしている征士に送った。

初めて会った時から彼は常に輝いていた、と当麻は思う。

自分たちがどんな状況に陥っても、苦難に直面しても、まるで前を向くことしか知らないかのように自分たちの進むべき道を照らしてくれる―――――――。それは可視光線のように光り輝いて眩しくて。

「とはいえ、質が違うんだよな・・・・」

可視光線ならば瞳を閉じ、瞼を手で覆えばいつでも、逃れることが出来る筈なのに。当麻は閉じた瞼の裏側に、ピカピカと光り輝く彼の存在が視えてしまうのだ。

「なぁにが違うんだい?」

「うわっ!!伸!」

背後から近づいて当麻の肩を叩いて声を掛けた伸は、予想以上のリアクションに満足げに微笑むと当麻の手元にホットコーヒーを置いてニヤニヤと人の悪い笑顔を浮かべた。

「お前さあ、そうやって足音忍ばせて背後から声掛けるのやめろよ」

まるで自分の心を読まれたような気がして居心地が悪い。

バサっと乱暴に雑誌を放って、置かれたコーヒーカップを手に取るとそれを隠すようにコーヒーを口に運ぶ。

「別に足音忍ばせたりなんてしてないよ。君が征士を盗み見るのに夢中で他に意識が回らなかっただけの事だろう?」

「ぶはっ!!」

サラリと核心を突いた伸の言葉に、当麻は口にしかけたコーヒーを思い切り吹き出した。

「あ、図星?」

軽く握った拳を顎に当ててクスクスと楽しそうに微笑む伸に、当麻はいじましい視線を送ることしか出来ない。

「・・・・・・」

「ホント、君って判りやすくていいよ。ポーカーフェイス気取りかと思えば、実は全然顔に出るし、行動にも出るし」

「何だよ、それ」

当麻は長い両足をソファに載せ、胡坐をかくような姿勢を作った。

「征士が気になって気になってしょうがないって顔してるよ。ついでに僕に見透かされて忌々しいと思ってるでしょ―――――――、ソファに足を載せない」

云いながら伸は当麻の足をピシャリと叩いた。

「ムカつくんだよ、アイツ」

当麻は吐き捨てるようにそう云って叩かれた足を床に下ろした。

「ムカつく?自分の気持ちが上手く伝わらなくてかい?しょうがないよ、征士だもん」

ニヤニヤと皮肉気な笑いを浮かべながら、L字に置かれたソファの当麻が座っていない方の角に腰を下ろした。

「違うっつうの。・・・・ったくお前と秀は何かある度に俺が征士を意識してるみたいに言いやがって。あっ!!お前ら部屋でいつもそんな話してんのか?」

「いつもって訳じゃないよ。時々ね」

「けっ。してんじゃねぇか」

苛立たしげに少しだけ長く伸ばした前髪を当麻は片手で掻き毟った。

「だって面白いから。君の視線っていっつも征士を探しててさ、部屋中を彷徨ってるんだよねぇ。いじらしいって云うか、可愛いって云うか」

伸は云いながら当麻が先程まで読んでいたNature誌をパラパラと手持ち無沙汰に捲る。

「そんなことねぇよ」

「へぇ・・・自分で意識しないでやってるんだ。重症だねぇ」

この手の会話の主導権はいつだって伸にある。

何を云っても1枚上手な切返しをする伸に、当麻は何度目かのいじましい視線を送った。

「君って、変に老成している所もあれば、妙に子供じみた所もあるからねぇ。実は初恋もまだだったりして」

ギリギリと悔しそうに唇を噛み締める当麻を一瞥し、伸は更に言い募った。

「伸っ!!」

伸の揶揄に耐え切れなくなった当麻は立ち上がると伸の正面に立ち、伸の手から雑誌を毟り取ると両手を大袈裟に上下させながら叫ぶようにして云った。

「違うっつうの!俺は征士がウザったいんだよ!」

ピタリと伸の動きが止まる。

普段ならすぐさま切返す伸が、呆然としたことに多少気を良くした当麻は、伸の前に仁王立ちするとここぞとばかりに言葉を続けた。

「所構わずピカピカしやがって、目障りなんだっ!!!」

言い切って、フン、と大きく息をついた当麻は尚も呆然とする伸を睨みつける。

当麻の勢いに気圧されて黙していたはずの伸は、しかし、当麻を見てはいなかった。

伸の視線は当麻の背後に向けられている。

「目障りで悪かったな」

低音のバリトンが、感情なく冷たく響く。

硬直するのは当麻の番だった。

「私も好き好んでこのような容姿に生まれついたわけではない。所かまわずピカピカとは心外だな。否、人権侵害だ。差別だ。何か?お前は私に目出し帽でも被って暮らせと、そう云っている訳か」

当麻の背中に次々に強烈な皮肉が突き刺さる。

「いや・・・・えーと、あの。別にお前が悪いって云うわけじゃないんだ・・・・」

恐る恐る振り返りながら当麻はいい訳じみた言葉を述べた。振り返った先には、美麗な眉を顰める征士と、あーあという表情を浮かべた秀が立っていた。

2人がいつの間にかリビングへと戻ってきていたらしい。

「今更遅い。たった今お前は高らかに宣言していたではないか」

「それは・・・違うんだ」

胸の前で両手を振り、当麻は何とか云い繕おうと考えを巡らせる。

「違えようがない発言だったと思うが?」

征士はそれを許さないといった様子で当麻の前に立ちはだかった。

「まあまあ、君たち。立ち話もなんだから座りなよ。当麻は征士に云いたいことがあるみたいだし、征士もそれが知りたいみたいだからゆっくり話したら?秀、キッチンにおやつ用意してあるから一緒に食べよう」

まるで後は若いお2人で・・と云わんばかりに伸はにこやかに立ち上がると、当麻と征士をソファに腰掛けさせ、秀を伴ってキッチンへと消えていった。

クソっ!!伸のヤロウ!!お前は見合いババアかっ!

当麻は伸を内心罵倒したものの、逃げ場がないことに冷や汗をかいた。

目の前には静かに怒りのオーラを発する征士、背後のキッチンからは伸と秀が腹を抱えながら覗いているに違いない。

門前の虎、後門の狼とは当にこのことと当麻は頭を抱えてしまう。

「で―――――――。何が違うのだ?」

ソファには心地よい背凭れがついているというのに、征士は軽く開いた両膝に握った拳を載せ、真っ直ぐに背筋を伸ばして射抜くような視線を当麻に向けた。

「いや・・・だから・・・」

当麻は視線を征士から逸らすように上向かせ、懸命に言葉を考える。

「だから?」

「だから・・・・それはだな・・・」

「それは?」

「・・・・えーと・・・」

征士が視界に入らないように視線を逸らしているつもりなのに、ピカピカピカピカと征士から発せられる光の粒子がちらついて離れない。

「お前がウザいって云うのは語弊があって・・・・・」

「語弊?」

当麻が言葉を途切れさせるたびに、征士は間髪入れず聞き返す。

「語弊っていうか、表現が違うっていうかだな・・・・」

「だから、何が違うのだ?・・・人の目を見て話せないのは心にやましいことがある証拠だ」

はっきりと云わない当麻に痺れを切らした征士が、身を乗り出して当麻の顔を覗き込んだ。

「うわっ・・・せっ・・・あんま俺に近づくなよ」

「何故だ。お前は、私がそんなに嫌いか?」

「だから、そうじゃないって云ってるだろ?!」

キラキラ、キラキラ―――――――。

まるで陽の光を溶かしたような薄い黄金色の髪。同じ色の眉。それ自体が発光しているかのごとき白さの肌理細かい白皙の肌に、丁寧に磨き上げた宝石のような菫色の瞳。

キラキラ、キラキラ、キラキラ、キラキラ―――――――。

輝きは眩しくて。視線も心も吸い寄せられてしまう―――――――。

当麻は意を決し、逸らした視線を正面に向け征士をしっかりと見つめた。

「なんだ?」

次の言葉を促すように征士は声を掛けたが、当麻はそれには答えずに征士の腕を取るとそれを思い切り自分の方へと引き寄せた。

「当麻?!」

「お前が眩しすぎなんだよ」

「・・・・悪かったな」

「お前が眩しすぎて、俺はいつもお前の姿を追っちまうんだ。お前のキラキラしたその姿が俺の脳裡から離れないんだよ・・・・」

当麻は征士をぎゅうと強く抱きしめた。

すると、征士の存在を感じる度にちらついたあのキラキラをさほど強くは感じなくなった。

それよりも、光を腕の中一杯に抱きしめるような感覚に当麻の苛立ちと焦りは徐々に小さくなっていく。

「・・・・お前スゲエな」

「何が」

「どんなトコにいてもキラキラしてると思えば、こうやって密着すると全然気になんない・・・っていうか、落ち着く」

「そうか」

「さっきは勢い任せとはいえ変なこと云って悪かったな」

当麻の口から信じられないほど素直に謝罪の言葉がついて出た。あまりの殊勝な口振りに征士は怒りを解いたようにクスと小さく笑った。

「・・・ところで、当麻」

「何?」

「悦に入っているところ申し訳ないのだが・・・・私たちのこの格好はどうかと思うぞ。伸と秀が腹を抱えて笑っている」

征士の言葉に漸く我に返った当麻の耳にリビングの奥のほう、つまりキッチンの入り口付近から洩れる笑い声が届いた。

『征士のこと抱きしめて"落ち着く"だってよっ。あいつやっぱり度胸あるよな』

『ホントホント。あの征士をぎゅぅぅぅ、だって。ああ、僕おなか捩れそう』

『しかも、征士のヤツ"私たちのこの格好はどうかと思うぞ"だってさ。どうかも何もなぁ?』

『見間違いようがないじゃない、ねぇ・・・』

「うわっ!!すまん、征士」

当麻は慌てて征士を抱きとめた手を離した。

征士はクスと小さく微笑み、今日のところはお前の謝罪に免じて許してやると事もなげに云うと、何事もなかったように立ち上がりリビングを抜けて2階へと上がって行ってしまった。

『うわぁ・・・さすが征士。あれは全然判ってないね』

『何か俺、ちょっと当麻が不憫になってきたぞ・・・・・』

「おいっ!そこのギャラリーうるせぇぞ!」

尚もキッチンから野次を飛ばし続ける伸と秀に当麻は小さく舌打ちすると、ゴロリとソファに寝転んで自分の掌を見つめた。

キラキラ、キラキラ―――――――。

掌には少しだけあの粒子が残っているようなそんな気がした。

(了)

|